作者简介

陈玺(1976),男,陕西西安人,西北政法大学教授,博士生导师。

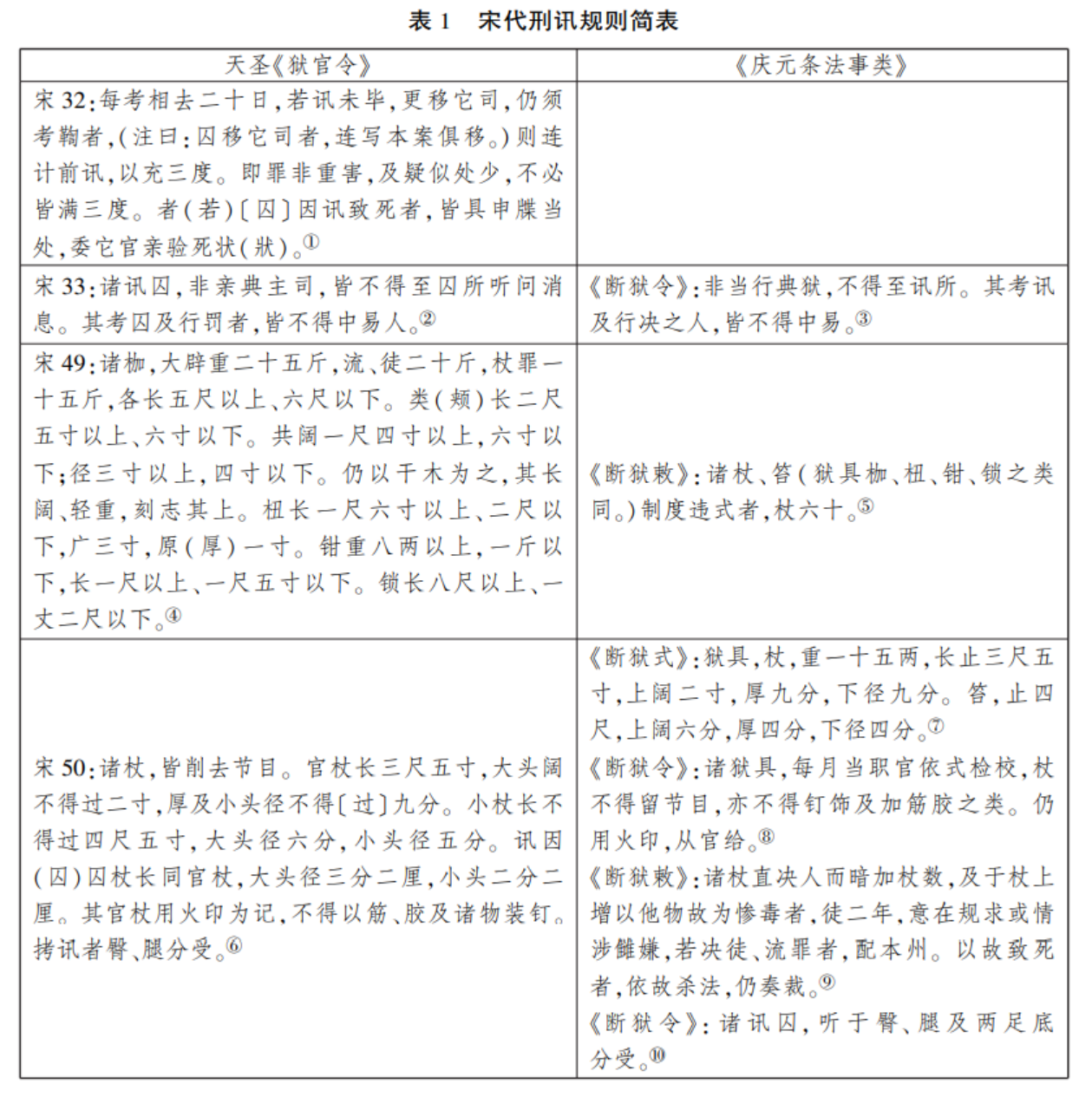

摘 要:宋代司法重视程序正义,在众证定罪之前,三次讯问之际,法司应向嫌犯出示书证、物证等证人证言以外的其他证据,传统众证定罪原则所强调的言词证据之间互相印证的既有模式因此发生变化。三问程序的创制,是古代言词证据规则的重要创新,实质上是对特殊人群免于刑讯特权的间接否定,即实施三问以后,嫌犯不再享有豁免掠治之特别关照。在三问前置、刑讯为辅的规则之下,宋代众证定罪证据规则经体系重构而实现自洽,对于改变以口供为中心的司法传统,构建各种证据相互印证的机制发挥了重要作用。

关键词:众证定罪;三问;追摄;拷掠;程序法定

本文载《现代法学》2022年第2期

众证定罪是唐代正式确立的证据规则。《唐律疏议·断狱》规定:“诸应议、请、减,若年七十以上、十五以下及废疾者,并不合考讯,皆据众证定罪,违者以故失论。”宋代虽直接承用《唐律疏议》众证定罪的规定,却在司法实践中创制了作为众证定罪前置程序的三问规则。律典关于官员、贵族、老幼、废疾等依法不应刑讯的旧制,也在宋代发生重大变化。与此同时,宋代众证定罪的具体情形,也因案情差异呈现多种类型。目前,学界虽有关于众证定罪的相关研究,但针对宋代言词证据规则,特别是众证定罪原则的专文研究,迄今尚未见及。那么,意在获得嫌犯供词的三问程序从何而来?命官、宗室如经三问仍不招供,可否施加刑讯?众证定罪是否完全依赖言词证据间之互相印证?法司省略三问是否构成程序瑕疵?为破解以上疑问,本文拟通过系统考察三问不承、追摄刑讯和众证定罪三个前后相继的司法环节,围绕宋代众证定罪规则这一核心命题,查明唐宋之际证据规则体系之内涵变化和运行状态。与此同时,传承中华法律文化精华,努力实现中华优秀传统法律文化的创造性转化和创新性发展,是法律史学研究的时代使命。2022年1月20日《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议公报》指出,“促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效,推动制度优势转化为治理效能”,特别强调不断完善监督检查、审查、调查等关键环节。宋代适用于命官、宗室等特定身份群体的众证定罪规则,对于完善我国当代监察法治体系,促进刑事诉讼法治改革,尤其是对公职人员违纪违法行为认定的证据规则适用与证明责任范畴等,均具有重要借鉴意义和启示价值。

一、 三问不承与追摄刑讯

作为命官、宗室等众证定罪之前置程序,宋代三问程序是获得嫌犯供词的补强措施。三问程序之原型,可溯至唐代“三推结断”旧例。穆宗长庆元年(公元821年)十一月,据御史台奏:“应十恶及杀人斗殴、官典犯赃,并伪造计银、劫盗窃盗,及府县推断讫重论诉人等,皆是奸恶之徒……伏请今后有此色贼,台及府县并外州,但计三度推问,不同人皆有伏款。及三度断结讫,更有论诉,一切不重推问。”显然,设定“三度结断”的目的在于遏制罪囚滥讼,并藉此纾缓法司推鞫压力。《宋刑统》准用此敕,“三度结断”在北宋具有直接法律效力。然而,“《刑统》内虽有此条,承前官吏因循,不能申明。”淳化四年(993年)十一月十五日,据知制诰柴成务奏请,经大理寺详定,对于伏罪分明,录问翻变者,“如三经推勘,伏罪如初,款辨分明,录问翻变,(监)〔临〕决称冤者,并依法处断”。由此,长庆元年(821年)敕规定的“三推断结”原则构成宋代“三度推勘”的历史渊源,并对适用于命官、宗室的三问程序之形成产生直接影响,并由此促成宋代众证定罪原则发生重大变革。从“三推断结”到“三经推勘”的规则演进,以至“三问不承”和“三人证实”之程序勾连,无不体现宋人审慎、严谨、宽缓之司法理念。与此同时,宋廷通过设定各项程序性规则,以期有效杜绝各类诬告、缠诉和欺诋行为虚耗司法资源。

首先,受“刑不上大夫”司法传统影响,宋代推鞫命官、宗室等,遵从“三问为限”原则,即法司讯问嫌犯应以三次为限。需要说明的是,三问应为宋代法司问案次数之原则性上限,而并非每宗案件皆须经过三次鞫问。同时,普通案件一般不受三问限制,可依据案情需要随时追摄嫌犯。如范育诣庆州劾蕃部事,奏乞初问不承即追摄,神宗悯其边鄙,改作再问。元丰元年(公元1078年)五月戊戌,神宗“诏庆州,制勘命官再问不承,听追摄”。此处再问已为特例,一问不承便行逮当属司法常态。其次,在排除人为干预的情况下,三问程序之“初问”可能最大限度接近案件实情,“狱贵初情”理念也由此受到时人高度关注;最后,对于事实清楚、证据充分而嫌犯三问拒伏案件,应依照众证结案原则处断。

宋代司法优崇、礼遇士大夫阶层,命官、宗室等在三问不承的情况下,方可追摄,即采取逮捕或传讯等强制措施。作为“五听断狱”司法理念的重要补充,追摄、刑讯是古代法司获取言词证据之非常措施。同时,宋代法令突破《唐律疏议》应议、请、减者“不合拷讯”的规定,对于三问不承官员在收禁勘问时,可以施以刑讯,从而大幅限缩命官、宗室在诉讼程序层面的特权与优待。徽宗朝曾对三问程序的运行细则进行专门规范,政和七年(公元1117年)八月二十五日诏规定:命官、命妇犯罪经三问者,方可奏请刑讯、着枷或拷掠。

“应命官、命妇犯罪,在法三问拒抗,辄不承伏,方具奏禀,乞行追摄勘鞫,示与常人有异。累年以来,刑法官往往不遵条法,不顾官品,未知所犯轻重,更不三问,习常奏乞,直行追摄,枷讯栲掠,无所不至。如此,与常人何异?则命官终不得荫身,岂不有违祖宗法令、轻朕爵禄乎?可自今后命官、命妇犯罪,依法须俟实有三问不承,方行奏禀追摄,再一问枷,又一问讯。以上并不承者,即不得依前违法辄有奏禀及乱行收禁、枷讯拷掠。可立条令,载在《断狱》,著为永法。如违,其官吏以违御笔科罪。仍仰御史台出榜,在刑狱官常切按察纠劾。”

此敕反映了三点重要信息:其一,官员犯罪,在私宅或居所经三次讯问不伏者,允许采取强制措施到案;其二,对于隐瞒案情情理切害者,可依法刑讯;其三,司法实践中,上述关照官员的特殊规定并未得到有效遵守,法司在尚未完结三问的情形下追摄、刑讯命官、宗室的现象时有发生。为使法司勘鞫宗室别于常人,政和七年九月十日手诏在强调三问的同时,对宗室犯罪之审讯、羁禁、定罪、拷掠和训诫等再次予以规制。宗室犯罪处罚措施分为三档:其一,“情理巨蠧,事涉重害,及已杀伤人,并别被御笔处分”者,无须受三问原则限制;其二,徒、流刑以上者,应遵从三问不承和众证定罪两项原则,经奏裁后由法司推勘;其三,情节轻微者,“令本位尊长以小杖依法夏楚”,即由宗室尊长扑挞薄惩,以儆效尤。此敕显然是同年八月二十五日诏的补充与发展,旨在优崇宗室,敦睦亲族。可以认为,晚至政和年间,宋代已经形成较为完备的三问程序适用规则,并将此作为命官、宗室等特殊群体适用众证定罪原则的必要补充。而此规则之适用与发展,不仅是传统法制优崇士大夫理念在程序方面的规则创造,更是宋代偃武兴文、礼遇士人治国理念的重要体现。从诉讼规则层面而言,宋代三问程序既是“五听断狱”原则的理性伸延,亦是中国古代口供中心时代证据规则的重要进步。在众证定罪原则适用中,三问已经成为后续拘捕拷掠和众证定罪的法定前置环节,逾越或规避三问程序而随意采取或变更强制措施者,实质上构成对刑讯规则和众证定罪的双重侵害。

“风月无古今,情怀自浅深。”宋代针对命官、贵族犯罪设定的三问程序对当代监察法学证据规则与证明责任的完善与实施具有重要启示。我国《监察法》及其实施条例明确规定监察机关行使监督、调查、处置等职权时,有权依法向有关单位和个人采取谈话函询、讯问和要求说明情况等方式,向被谈话人、被调查人等了解情况,收集、调取有关证据。通过上述方式获得的被调查人陈述、供述和辩解,将成为监察案件的重要证据材料。而陈述、供述与辩解,则分别对应传统司法之“服辞”与“辩辞”。监察法实施条例专门规定的“谈话”“讯问”“询问”等言词程序,与宋代创制的三问程序高度关联。中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则中的线索处置、谈话函询、审理等监督方式中的“谈话”程序,并通过集体讨论等方式分析案件性质,均与宋代三问程序的设置、运行与效果,均具有异曲同工之意。

具体而言,宋代三问程序与我国现行监察法实施条例中“谈话”等通过言词属性的办案程序规定,在适用对象、程序构成和价值目标方面均高度契合。首先,三问与“谈话”均是由有权机关针对特殊身份的人作出,主要表现为以言词方式的取证程序;其次,二者均对谈话的地点、程序、内容以及保障等方面作出相关规定;最后,二者均对调查对象发挥警示、批评教育的功能。自秦代设置监御史已降,监察制度是中国传承千载且不断完善的制度精华,在司法理念、目标导向和程序设计、规则适用等方面,均与当代监察制度的法治意识、证据意识、程序意识高度暗合。加强以宋代三问程序为代表的证据规则和监察程序研究,对于建构当代反腐败进程规范化、法治化、正规化,夯实当代腐败治理的制度基础,形塑法治的时代特色,具有重要理论和现实价值。

二、三问规则的实施状况

作为宋代言词证据规则的重要发展,三问程序不见于《宋刑统》《庆元条法事类》等本朝法典,应当是宋代司法长期累积形成的惯例性规则。三问程序的出现,应在神宗熙宁年间以后。如元丰二年(公元1079)正月壬午,御史何正臣赴太庙监察,摄太尉、豫章郡王宗谔遣吏传言有负屈事。何正臣认为宗谔诉事不当,望付有司治罪,“诏大宗正司劾罪,后大宗正司言宗谔三问不承,诏罚铜二十斤”。宗正司置于仁宗景祐三年(公元1036年),负责处置宗室案件,“受其词讼而纠正其愆违,有罪则先劾以闻;法例不能决者,同上殿取裁。”本案审理中,大宗正司在三问之后,是否对宗谔采取追摄、刑讯措施史载不详,罚铜之责当为薄惩。元丰四年(公元1081年)三月,朱服为御史,参知政事章惇密使客周之道“达意于服,为服所白。惇父冒占民沈立田,立遮诉惇,惇系之开封”。侍御史知杂事舒亶言:“如惇三问不承,乞勒令参对。”《续资治通鉴长编》记章惇自言:“向在湖州一见朱服,后于京师旅见者,再不交一谈。今为御史,无相闻之理,亦无讬周之道达意及取服生月年岁等事。”此段文字当即开封府三问时章惇所作供状。作为追摄、讯问前置程序的三问之制,也构成制约法司擅自拘捕命官的重要法则。元祐八年(公元1093年)正月庚子,前知辽州榆社县唐悫因冲撞开封府判官赵越节仗,遭厢巡收付右厢,经宿乃释。监察御史黄庆基认为:唐悫身为命官,“借使有罪当按,犹须三问不承,方得追摄……越为人臣,敢擅威福,实骇众听”。厢巡擅自拘捕知县唐悫,有违三问之制。建炎三年(公元1129年),张浚奏徽猷阁直学士陈彦文在江州妄用诸司钱四十余万缗,且多欺隐,高宗“遣御史一员,往察其事”。在此期间,“内命官不候三问追摄,言者以为彦文带职侍从,难于不候三问而追摄”。九月辛酉,陈彦文黜落徽猷阁直学士,鞫问程序得以顺利进行。可见,陈彦文落职,意在剥夺其带职侍从特殊身份,以便三问程序依法推进。

然而,旨在关照命官、宗室的三问之制实际效力却可能大打折扣,法司在追摄、刑讯之前略省三问的情况时有发生,即使履行三问程序,犯官亦存在遭遇威逼,被迫伏罪的巨大风险:“百司愆戾,付寺劾之,至三问取伏状,被劾者惧对,莫敢辨。”《清波杂志》曾记法司因常平积欠勘鞫官吏事:“州郡刑狱冤滥,有司以被朝命,虽知不曾着字,盖亦行三问,岂容不承?罪及无辜,大率类此。”绍兴年间,大理卿王衣言:“伏、辩二事也,理有曲直,情有虚实,岂可一概令必伏无辩。今胁以追逮之威,使人不得尽辞,非立法之本意。请自今轻犯三问未承,犹听辩,庶无滥罚。从之。由是人获自理。”至南宋末年,天下之狱,不胜其酷,“呼喝吏卒,严限日时,监勒招承,催促结款”。又置“掉柴”“夹帮”“脑箍”“超棍”等酷虐狱具,命官、宗室尚且不免捶楚,遑论百姓常人。另一方面,具备嫌犯身份的个别官吏跋扈抗拒,也可能直接阻断三问之后的追摄程序。元丰年间,江西监司朱彦博欲以计中伤提刑李阅,诬告李阅违法差遣水手,及令弓手勾集耆壮土兵等。“及置狱推劾,众证其妄,三问不承,理当追摄,而彦博拒抗不赴,致干照人枉在刑禁,淹延半年。狱官具奏,而朝廷指挥亦止取干证人为定,便行断放,终不能屈致彦博。”

综上,宋代三问是针对具有公职身份群体实施的,是在特定场所以问询方式进行的调查取证程序,宋代三问的运行路径可作如下概括:命官、宗室命妇等犯罪,应依法事先履行三问程序。若无理拒伏,法司则应追摄对质甚至施加刑讯;对于事经三问及追摄、刑讯仍不伏罪者,则应依照众证定罪原则处置。

三、三问不承与众证结案

所谓众证结案,是指对于命官、宗室等依法不得刑讯之特殊群体,须三名以上证人明证其事的独立性证据规则。在众证结案规则之内,证人的言词就成为认定案情、适用法律、定罪量刑的主要依据,证人证言与被告人的口供处于同等重要的地位。可以认为,经三问乃至刑讯之后,嫌犯仍然拒不招供,即可以证人证言替代嫌犯供述,作为定谳依据。司法实践中,宋代又对众证结案原则之适用予以细化,并渗透于勘验、取证、推鞫等诸多场合。政和七年(公元1117年)九月十日诏规定,宗室犯罪“除涉情理重害别被处分外,余止以众证为定,仍取伏辩,无得辄加捶拷”。宣和三年(公元1121年)六月五日,针对官员犯罪异地取勘淹延之弊,臣僚上言:“‘欲乞应官员有犯已得旨先次停罢取勘之人,并令同在一处,就便供答文字,则是非曲直,便可判见,不至迁延。若五百〔里〕外,除赃私罪自合究治外,其犯公罪只乞以众证为定,案后书坐,庶免留狱滞讼。’〔诏〕徒以上罪并依奏。”在涉及命官、宗室案件之中,众证结案又以三问不承为前提条件,嫌犯如经过三次质问拒不承认犯罪事实,则须众证结案,即三人以上“明证其事,始合定罪”。又据《宋刑统·名例律》:“称众者,断狱律云,七品以上,犯罪不拷,据众证定刑,必须三人以上始成众。但称众者,皆准此文。”可以认为,众证结案实质上是传统口供中心主义的扩张与伸延,是法司在无法获得嫌犯伏辞情况下狱成定案的重要路径。传统众证定罪原则固然与当代司法理念凿枘不合,却是我国传统证据规则的核心要义之所在。因此,深入研究不同历史时期众证定罪原则的运作状态,对于全面认知传统司法的经验与教训,推动当代法治建设具有重要启示。

与研究主题相适应,本文关于众证结案的讨论,主要聚焦于享有议、请、减司法特权之命官、宗室群体。其中,“应议,谓在名例八议人;请,谓应议者周以上亲及孙若官爵五品以上者;减,谓七品以上之官及五品以上之祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙者”。宋代司法实践中,命官三问不承之处置,虽概称众证定罪或众证结案等,结合法司审判程式与嫌犯主观态度等因素,又可分为伏罪推定、欺隐抵赖和锻炼推结三类情形。

(一) 伏罪推定

宋代命官经三问不承,如不作申辩,即可作有罪推定,依据众证原则结案。熙宁二年(公元1069年),在著名的“阿云之狱”论争中,围绕律敕之争与谋杀刑名,兼判刑部刘述与参知政事王安石产生激烈争执,神宗“诏开封府推官王尧臣劾刘述、丁讽、王师元以闻”。对于刘述案的审理,采取三问不承,众证结案方式了断。《宋史·刘述传》:“开封狱具,述三问不承。安石欲置之狱,光又与范纯仁争之,乃议贬为通判。帝不许,以知江州。”刘述被贬后,陈襄、范纯仁、司马光等上书极谏无果。元丰七年(公元1084年)八月庚申,神宗命殿中侍御史骞序辰、右司员外郎路昌衡往熙州劾李宪。“初,御史台鞫皇甫旦狱,召宪赴阙,至秦州,会有边警,诏止之。台请宪三问不承即追摄,诏用众证结案。乃遣序辰等就劾,既又命序辰等即秦州移文劾宪”。可见,因李宪三问不承,神宗诏以众证定罪方式,作伏罪推定。元丰八年(公元1085年)三月甲午朔,“景福殿使、武信军留后、入内副都知、熙河兰会路经略安抚制置使李宪,追入内副都知,武信军留后,应熙河兰会路差遣并依旧”。因李宪遣将讨贼有功,特免勒停,仅“罢内省职事”。嘉定年间,知太平州芜湖县监仓张锜因于揽户借贷钱物、以官米准还私债及下属仓吏肆行奸盗等事,于江宁县鞫治。据专知邵维、斗级尹茂、厅子夏震、揽户孟三二等供招,监仓张锜“累令夏震往孟三二家借钱入已使用,前后通计七百五十贯文,及孟三二以索逋为言,监仓张锜乃令邵维许以将来受纳,每石减饶耗米五升以折还所欠。其后孟三二揽到人户苖米赴仓交纳,凡一千七百余石,遂如元约减饶过耗米八十五石有奇……具狱,众证甚明。”嘉定八年(公元1215年)九月四日札,“奉圣旨,张锜降两资放罢”。以上刘述、李宪、张锜等案中,均无法查明嫌犯对于三问指控之具体回应,即无认罪伏辞或脱罪辩驳,对于此类不置可否的质对情形,法司依法作出伏罪推定。

(二) 欺隐抵赖

“事状明白,更无可疑。尚复抵谰,留系不决,始用众证。”在事实清楚、证据确凿的情况下,如遇犯官欺瞒抵赖,希求倖免,当在质对后作出有罪认定。元丰初年,陈绎知任广州时,曾以木观音像易公使库檀像,并私用市舶乳香、买羊亏价。元丰七年(公元1084年)三月乙巳,大理寺丞郭槩就江宁府劾陈绎,言绎“三供罪状不尽,乞追摄。诏陈绎所未承罪,止以众证结案”。《玉照新志》录中书札子,陈绎“并申奏辨明所犯虚诈,及取勘时逐次虚妄等罪”。可见,经法司调查罪证确凿的情况下,陈绎经三次问对,仍欲诋欺不承,遂据众证结案原则处置。元丰七年(公元1084年)六月一日,太中大夫、龙图阁待制、知江宁府陈绎“免除名勒停,追太中大夫,落龙图待制,知建昌军。子承务郎彦辅冲替”。元符元年(1098年)九月丙寅,淮南、两浙路察访孙杰言:江、淮、荆、浙等路直置发运使吕温卿私买民宅、冒借请给、亏少税钱等事,乞下有司考证其罪。哲宗诏“罢温卿发运使,于淮南州军听候朝旨。仍就近供答文字,如有罪,不以将来赦原”。元符元年(1098年)冬十月丁亥,据御史中丞安惇奏请,诏朝请郎曾镇往扬州置司推勘。案件审判中,“温卿谩不肯置对,近言:‘温卿所坐明白,傥听其蔓词,惧为株连者累。’诏以众证定其罪”。特殊情况下,法司可能突破三问不承惯例,多次就犯罪事实质问罪臣。元符二年(公元1099年)三月丁巳,北朝生辰使副试礼部尚书蹇序辰因改例受绢、外宴客省及饮酒辄拜等事,“诏大理少卿周鼎权、殿中侍御史左肤就寺置司取索推究”。本案审理中,蹇序辰已“四问不承,制勘所上殿得旨,令更一问,如不尽情供招,取旨追摄,勘所遂坐此旨再劾”。由此,蹇序辰案破例至“五问”仍未招供,终以众证定罪:

“序辰乃答云,既奉旨追摄,更不敢依前分析。仍不肯云所招并是诣实。勘官再对,言其违法不实之状甚明,众证灼然,又同使李嗣徽等悉已伏罪,唯序辰多端避罪,意待翻变,将来虽结案录问,必不免翻变。乞依吕温卿近例,止以众证结案,更不取勘录问。奉旨:范镗以下结案录问,蹇序辰依所奏。以此狱方具。”

蹇序辰罪状分明,却三次上书不实,拒抗欺诋,翻变无常。三月之内,经反复辩驳,蹇序辰落职,降一官知黄州。时彦、林邵、张宗卨、王诏、曹曚、范镗、李嗣徽、向縡等,皆因奉使辽国拜不如仪、不依例受抬箱马及对制不实等事,黜落责罚有差。

(三) 锻炼推结

部分案件因属诬构陷害,官员虽经追摄问对,甚至非法掠治,始终无法获得嫌犯伏辞。此时,法司亦可能锻炼冤狱,且盗用众证名义结断。绍兴十一年(公元1141年)著名的“岳飞案”是诬构锻炼、妄冒众证结案原则的典型事例。秦桧遣使捕岳飞父子入狱属吏,朝廷初命何铸鞫问,“既而阅实无左验,铸明其无辜”。朝廷改命万俟卨推劾,岳飞坐系两月,无可证者。其后“簿录飞家,取当时御札藏之以灭迹。又逼孙革等证飞受诏逗遛,命评事元龟年取行军时日杂定之,傅会其狱。岁暮,狱不成,桧手书小纸付狱,即报飞死,时年三十九”。岳飞之冤,众所周知。秦桧、万俟卨等仍引王俊、王贵、姚政、庞荣、傅选等人证词,对外宣称众证结罪。《建炎以来系年要录》《宋史·张宪传》《中兴两朝圣政》《忠文王纪事实录》《金佗稡编·鄂王行实编年》《金佗续编·百氏昭忠录》等文献对此均有记载,如《忠文王纪事实录》言:“其具狱,但称以众证结案,而王竟无服辞云。”按照宋代司法惯例,对于名臣岳飞的审判理应履行三问程序。然而,相关文献对此皆付阙如,而《百氏昭忠录》“众证蔽罪”的表述,可谓洞察此案实质。岳飞入狱以后,可核实的表现仅有二事,第一是绝食反抗,第二,虽承受酷刑折磨,却未自诬。经过数次推问及拷掠之后,万俟卨始终未能获得岳飞服辞,而作为众证结案的前置要件,三问程序在此案中并未得到明确展示,而以三问不承为前提所进行的追摄、掠治等,亦因此存在明显程序瑕疵。此外,如遇特殊原因无法质对者,则可能被视为默认伏罪之表意,且完全丧失申辩机会。绍兴十七年(公元1147年),秦桧使台州守臣曹惇访求右朝散郎、直秘阁吕摭阴事,“会摭嫂姜氏告摭烝其庶弟之母,送狱穷治,摭惧罪阳瘖,乃以众证定罪,于是一家破矣”。九月甲戍,吕摭除名,梧州编管。吕摭因口不能言,法司无法获得伏辞,即作有罪推定,实以众证结案之名,行锻炼定谳之实。在三问程序适用领域,如遇嫌犯不置可否、拒不供认或欺瞒隐罪,法司可依据法律规定作出有罪推定;若罔顾案件事实,采取罗织罪名、锻炼冤狱等方式结案,则严重背离“听讼唯明,持法唯平”的优秀传统司法理念。

四、孙觌赃案的程序瑕疵

在宋代众多众证结案事例之中,高宗朝“孙觌赃污案”的审理与处置显得格外特殊。因法司略省三问程序,以致依据众证定案做出的裁判难于获得嫌犯认同。高宗时,吏部侍郎李光劾奏孙觌在临安知府任上,“受诸县献钱四万贯及盗取激赏库金银,并籴官米,受百姓财万计”。绍兴二年(公元1132年)二月庚午,孙觌送大理寺推问,三月庚戌“以众证为定”。闰四月丁酉,孙觌“坐以经文纸札之属馈过客,计直千八百缗。有司言觌自盗,当死。诏贷死免决刺,所过发卒护送。连坐流徙者,又三十余人”。《宋史·高宗纪》对于此案亦有明确定性:“左朝奉郎孙觌坐前知临安府赃污,贷死除名,象州羁管。”至此,孙觌赃案似已定谳无疑。

然而,孙觌羁管象州以后,曾多次上书诉冤,以致对于孙觌的处分措施逐渐发生翻转。孙觌辩辞中多次对大理寺不经问对、不取服辩等程序违法行为予以抗议。《上皇帝书》言:“臣待罪私家,无一吏至门,无一词勘诘,不追赃证,不取伏辨,直行宪典,同时连坐,备尝棰掠,不堪其毒。”第二次上书提到:“锻炼弥时,私家无一物可取为证,无一吏持片纸扣门,问所当之罪……如臣所坐,未尝移狱别推,未尝托疾避罪,大理寺何名辄用众证。”《与万俟参政书》又曰:“公案无一字书押,以众证为罪。”总之,大理寺逾越三问程序,迳行拘捕、拷掠直至众证定罪的司法程序,成为孙觌攻讦自辩的主要依据之一。更为重要的是,孙觌辩辞说明,三问程序履行之中,朝廷命官止须居家待罪,法司应先差吏持文书登门问对。若赃证明白,三问不承,或者嫌犯翻异别推、称病逃避等特殊情形,方可逮捕讯鞫,直至众证定罪。据《建炎以来系年要录》:孙觌“上书诉枉,事下刑部。刑部言:‘觌所犯未尝置对,止据众证定罪,于法意、人情委是未尽。’故释之”。所谓“未尝质对”,即本案因未经常规三问程序,且未获得孙觌服辞或辩解,此正与孙觌所言相合。最终,孙觌关于大理寺程序瑕疵的辩驳获得刑部认可。绍兴四年(公元1134年)八月戊寅,朝廷特赦孙觌,令其逐便。此后,除名、勒停人孙觌得以渐次叙复,绍兴五年(公元1135年)闰二月乙巳,叙左奉议郎。此后,孙觌仍坚持申诉,直至绍兴二十六年(公元1156年)六月壬午,得复左朝奉郎;绍兴二十六年(公元1156年)十一月辛巳,复右文殿修撰、提举江州太平兴国宫。面对错综复杂的案情,大致可以做出以下判断:孙觌赃污罪行事实清晰,证据确凿。然而,大理寺审理却未经三问,直接适用众证结案,引发事主抗辩,刑部驳正。后经孙觌历次强辩,最终得以复职。由此可见,三问不承与众证结案前后相承,不可或缺,二者共同构成宋代法司审理命官案件的重要程序规则。

尽管如此,由于宋代程序规则已与实体裁判明确分立,孙觌赃官身份并未因其反复申辩而发生改变。绍兴二十年(公元1150年)八月巳未,秦桧进呈前侍从见在谪籍人,上曰:“闻莫俦、孙觌尚在近地,此辈宜令远去。言官自合论列,盖朝廷清明,忠邪判白,奸臣逆子固当屏迹也。”孙觌依违无操,世所不齿,宋人陈振孙曾言:觌“生于元丰辛酉,卒于乾道己丑,年八十有九,可谓耆宿矣。而其生平出处,至不足道也”。清人赵翼亦言其“知临安府,以赃败,编管象州,则觌本非端士”。上述史料表明,孙觌赃案属实,案件鞫治中的程序瑕疵,是改变孙觌案件最终走向的关键所在。然而,孙觌虽经特赦并三复官职,其赃吏身份却始终无法洗白。

孙觌赃案程序瑕疵的相关史实保存至今,其中所体现的程序性救济权利亦呈现于我国现行纪检监察规范文本之中。如,《监察法》规定,监察对象对监察机关作出的涉及本人的处理决定不服的,有权申请复审、复核。复审、复核机关经审查,认为案件处理决定有错误,原处理机关应当及时纠正。因此,宋代在面对相关问题时所积累的历史经验,可以成为新时代不断发展和完善监察对象等特定身份的人的权利救济制度的有益资源。

五、众证定罪规则之启示

与前代相较,两宋众证定罪原则发生一系列重大变化。从规则创制层面而言,宋代发展了众证定罪原则,通过创制三问前置程序,在一定程度上保障了特定群体的体面与尊严。在规则运作层面,宋代重视程序正义,在众证定罪之前,三次讯问之际,法司应向嫌犯出示书证、物证等证人证言以外的其他证据。与此同时,宋代三问程序与刑讯措施前后照应,三问不承之后递进适用追摄、着枷、刑讯等强制措施。从程序设计角度而言,三问程序的创制,是古代证据规则的重要创新,实施三问以后,嫌犯即不再享有豁免掠治之特殊关照,实质上是对特殊人群免于刑讯特权的间接否定。通过对宋代众证结案不同情形的考察可知,众证定罪规则既可在嫌犯沉默或抵赖的情况下,为法司综合判断、运用各类证据预留空间,又遏制法吏肆意拷掠、锻炼推结,能在一定限度内避免冤狱产生。总之,在三问前置、刑讯为辅的规则设计背景之下,宋代言词证据规则经由体系重构实现了规则自洽,对于改变固有的以口供为中心的传统,构建各类证据相互印证原则发挥了重要作用,从而为中国古代证据规则体系的完善和证明方式的革新进行了有益尝试,有一定的历史进步意义。

习近平总书记明确指出:“要注意研究我国古代法制传统和成败得失,挖掘和传承中华法律文化精华,汲取营养、择善而用。”宋代通过创立三问程序,使法司获得嫌犯供词的几率有所提升。对经三问程序无理抗拒者施加逮捕、刑讯,在否定和抵制司法特权主义泛滥方面进行了适度探索。三问程序、拘系刑讯以及众证定罪的发展与运行,直接印证了宋代言词证据规则革新与完善。然而,有关刑讯逼供、锻炼冤狱等问题却值得深刻反思,赵宋之际“讯问制度相对较为宽和,刑讯制度的实施较前朝慎重”。但“不以刑讯为耻,反以苛酷为能,并将此作为得以升迁和重用的功绩和途径”的司法人员比比皆是,通过屈打成招、妄加冤滥,达到排除异己、加速审判与标榜政绩之目的,这种具有强烈封建社会政治特色的“合法伤害权”,以超越人一般生理和精神忍耐极限程度取得证词的方式,既剥夺了受讯者的尊严与精神,又践踏了司法的公平与正义,与人类现代社会所提倡文明精神背道而驰。相较于中国古代对于刑讯逼供持默许态度,将刑讯得出的证词作为定案重要依据甚至是唯一凭证。我国现行法律禁止刑讯逼供,并从刑讯程度以及其造成的伤害结果出发,规定了不同罪名和刑罚,要求违反法律规定的刑讯人员承担法律责任。对于使用刑讯逼供或者变相刑讯手段,迫使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受痛苦而违背意愿所做出的供述持否定态度,《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监察法》等法律均明确规定作为非法证据予以排除。可见,古今法律对于刑讯所持的态度截然相反。所以,我们需秉承唯物辩证的目光看待中国传统法律,吸收三问程序等传统法律文明之精髓,彻底摒弃以刑讯逼供为代表封建专制之糟粕。

坚持守正创新,以规范化、法治化、正规化助推当代监察制度高质量发展,是完善当代监察法治体系的必由之路。习近平总书记强调:“只有传承中华优秀传统法律文化,从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路,同时借鉴国外法治有益成果,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。”时至今日,被谈话人、被调查人以及被告人的供述和辩解等言词证据,仍是当代刑事证据和监察证据体系中不可或缺的重要内容。我国当代司法运行过程中,除对司法人员违反法律规定实施刑讯逼供等行为进行法律规制外,诉讼当事人藐视法庭、扰乱诉讼秩序、拒不配合法庭调查询问等情况时有发生,对于此类行为的遏制,应进一步完善相关立法,加大有关行为的处罚制度,对于涉嫌违法犯罪的,移送相关部门处理。“鉴于往事,有资于治道。”加强对于我国传统证据规则体系构成和运作机理的研究,是挖掘、弘扬、传承中华优秀传统法律文化的重要路径,更是探索现代中国法治道路,建设法治政府、法治国家、法治社会的有益举措。