王健

西北政法大学副校长、法学教授

按:本文是2022年12月3日作者在上海交通大学凯原法学院建院二十年周年论坛的发言。

中国举办现代法学教育,如果从天津北洋大学堂律例学门的创办算起,至今已有将近一百三十年历史,即使从改革开放恢复重建法学教育至今,也走过了45年连续不断的发展历程。如果单从时间上看,上海交通大学凯原法学院的建院兴学,荏苒二十载,还不能称得上是历史久远。但是要把交大法学放到中国现代化进程中来看,那么它的意义,就不仅在于这是上交大有史以来第一次全方位地检阅她的法科办学成就。更重要的是,上交大最近二十年来法学教育事业的发展,可以折射出中国现代化事业从实业救国、教育救国、科学救国到全面依法治国的时代变迁和发展进步。从饮水思源、不忘初心的要求来看,情形更是如此。

盛宣怀与南洋公学及其特班、政治班

一项伟大事业的开启,总是跟一位伟大人物的名字紧紧联系在一起的。说到上海交大,就不能不提到南洋公学。而说到南洋公学,就不能不提到盛宣怀。南洋公学是盛宣怀创办的。盛宣怀是出于怎样一种考虑来创办南洋公学的,我以为这个问题对于揭示和诠释交大的法学基因是有意义的。

从时代背景看,南洋公学的创办是洋务运动的发展到高级阶段的产物。洋务运动起自对第二次鸦片战争的反应,是中国现代化的早期阶段,最初它以器物,即机器制造、语言文字为重点的引进和学习为特征。到了甲午战争之后,国势蹙迫。洋务派有识之士开始总结前期的经验教训并着眼长远发展探索自强新路,举办新式教育,培养各方面、各领域专门人才成为越来越人们的共识,关注点从夷情专向新学,从西文西艺转向西艺与西政并重。盛宣怀就是引领时代潮流的一个突出代表。1896年当他从津海关道调任上海铁路总公司督办后,便立即着手学务,他利用“招商、电报两局众商所捐”,损益津学之制,奏准创办了第二个名垂青史的学校——“南洋公学”。

盛宣怀无疑是创办中国现代教育机构的一位先行者和开拓者。但北洋、南洋学堂开办之时,中国尚未建立现代学制,正处于中国现代教育史上所谓“无系统的教育时期”(陈宝泉《中国近代学制变迁史》北京文化学社印1927年)。由于毫无先例可循,因此南洋公学开办之初,是一种集小学、中学和大学各学段教育于一体的全覆盖模式。与天津中西学堂分设初等、头等学堂的设计类似,南洋公学的构架包括了师范院(培养大学和中学师资)、外院(附属小学)、中院(二等学堂,即中学)和上院(头等学堂,即高等学堂)“四院”。而其开设师范院和外院,已较天津设学有了明显的改进。1897年4月8日师范院40名学生入院上课,是为南洋公学正式开办日。

南洋公学的上院成立于1901年。这一年,经过庚子之役,清政府颁发了新政谕旨,开始构建新的国家治理体系和治理模式。在这个背景下,南洋公学设上院,“视西国专门学校肄习政治、经济、法律诸科”,培养政治人才(《盛宣怀奏陈南洋公学历年办理情形折》1901)当年夏天,因北洋大学学生避乱南来而设铁路一班,由王宠惠教货币赋税、审计、国际条约等课。同时,准总理(即校长)沈曾植提议,相继于上院设经济特班和政治班。

据盛宣怀讲,设立特班是“变通原奏速成之意,专教中西政治、文学、法律、道德诸学,以储经济特科人才之用”。特班聘蔡元培为总教习,录取学生42人,课程为课艺、英文、数学、格致、史地、名学、政治学、经济学、外交史等,“来学者均为当世绩学,群英聚于一堂,极一时人材之盛。”(杨耀文《本校四十年来重要变迁》,《交通大学四十周年纪念特刊》,上海,1936年4月)同年夏设立的政治班有中院毕业生升入学生10人,所学课程定为宪法、国际公法、行政纲要、政治学、经济学等。陈锦涛担任教员,但陈旋即赴美留学。

蔡元培在特班以书院方式指导教学。据特班学生黄炎培回忆,开班后,蔡元培先提供给学生一份选科单,包括哲学、文学、政治、外交、经济、教育等,约二三十门,让各人选定一门;选好以后,他又给学生开示该门应读的主要、次要书目,令学生向学校的藏书楼借书或自购阅读。学生每日要写札记呈缴,蔡元培亲自批改,隔一二日发还,批语则书于本节之眉,佳者则于本节左下加一圈,尤佳者双圈。每月作一篇命题作文,亦亲手自批改。每夜招二三生到蔡元培的居住谈话,或发问或令自述读书心得,或谈对时事的感想。全班42人,计每生隔日得聆训话一次。学生在蔡元培教诲中,大获启发。

黄炎培当时选了外交一门,蔡元培即给他开列了“国际公法”和外交文牍等书,并指导他们“和文”翻译法,让他们从学习日文翻译中,阅读浅显的日文书。到了1902年,黄炎培去南京应江南乡试。他与特班的其他12名同学都考中了。他在谈他的考试结果得益于在特班的训练经历时说(黄炎培《八十年来》):

过去考试都叫人做“八股”文,这年开始改八股策论。许多人做惯八股,不会做散文,这一群特班学生,散文的锻练,经过了一年半,当然没有什么困难。而我个人还有一点,江南乡试有一个试题:“如何收回治外法权?”“治外法权”在万国公法上说:“于驻在国所治之地外,得管辖其民之权”,是限于使馆所在地和使馆人员的。自五口通商,各国在我国开辟租界,把领事裁判权,假名着“治外法权”,是完全违反万国公法的。这一道理,一般人不尽能正确分析,研究过万国公法,当然能信笔直书,我就在这上边得了便宜。

南洋公学的特班自开办至1903年冬解散,前后不到二年(受墨水瓶事件影响),“其中多数特班生卒能在学术上、社会上有贡献者,全恃此后特殊力学之结果耳。惟同学聚散,不无雪泥鸿爪之感”(蔡元培)

盛宣怀的办学理念及其政法译书主张

盛宣怀创办南洋公学有着明确的指导思想和办学目标。他总结洋务运动以来学习西方和在创办天津中西学堂的经验,主张“自强万端,非人莫任”,应对时局,“莫不以参用西制、兴学树人以为先务之急”。之前的“娴熟其语言文字,仅同小道可观,而不足以致远也”。必须将“孔孟义理之学”与“中外政法之故”结合起来,会通中西政艺,在“专学英法语言文字”的基础上,“专课法律、公法、政治、通商之学”,才能培养出达成致远的人才。西学西政,“皆当与中国本有之文学政事融会贯通,才能得其要领且不为所囿。”在学习科目上,要以“法律、政治、商税为要”,“取成材之士专学英、法语言文字,专课法律、公法、政治、通商之学。”这个办学思想,在南洋公学的设学宗旨中,就是“以通达中国经史大义厚植根柢为基础,以西国政治家日本法部文部为指归,略仿法国国政学堂之意。……其在公学始终卒业者,则以专学政治家之学为断。”可见,盛宣怀在规划南洋公学的蓝图时,即明确地把培养“内政、外交、理财”的政治人才放在了首位。按照他的设想,南洋公学应当是一个培养未来的政治家的摇篮。这一目标显然要比培养普通的法律人才的目标更为远大。

盛宣怀还特别重视翻译西书。他注意到,日本明治维新后,以翻译西书为汲汲。今其国人于泰西各种学问皆贯串有得,颇得力于译出和文之书。中国三十年来如京都同文馆、上海制造局等处,所译西书不过千百中之十一,大地算化工艺诸学居多,而政治之书最少。他认为“译书尤为兴学之基址”,把译书与办学联系起来。在《南洋公学章程》(1898)里面,专列“藏书译本”事项,规定“设译书院一所,选诸生之有学识而能文者,将图书院购藏东西各国新出之书,课令择要翻译,陆续刊行”(第七章第二节)。于是,在公学设立译书院,广购日本及西国新出之书,延聘东西博通之士,择要翻译,译成之书,次第付刻。而译书所需经费,由公学拨付,并要求总理(即校长)一手经理,以专责成。

新政谕旨颁布后,盛宣怀又多次上奏,阐述翻译和推广政书的重要意义。指出过去官方组织译书,只有同文馆译出的《法国律例》、制造局的《佐治刍言》等少量政书。而现在推行新政,举凡学校、科举、军政、财政诸大端,都已明确,所以应参酌中西以议施行,凡有关学校、科举、理财、练兵之政治、法律诸书,均待取资,势不容缓。他建议,要多多译书,广采分辑,政府应将各省官书局改为译印书局,同时要求政务处电令出使各国大臣,将东西文政学新理有用之书,广为采购。他还具体指出,论译书,则天算、制造较政治、史学为难;论选书,则政治、史学较天算制造为难。他还为公学译书院拟订了四条译书原则,即先章程而后议论、审流别而定宗旨、正文字以一耳目、选课本以便教育。他的这些思想和主张,充分反映出当时在政治上学习西方的时代需要。

从实业教育到法学教育

南洋公学后来的发展,折射出中国现代化过程中从民主革命、争取国家独立,再到建设和发展这样一个规律。在这样一个背景下,教育发展的重点,也从实业教育为主,到逐渐重视和发展法学在内的社会管理方面的学科专业。民国时期,现代人才培养和高等教育发展,重心在实业和工科,法学受到极大限制。清华大学等高校当时未能开办法律系,都与政策上的限制有关。只是到了抗战后期,才放宽政策,1947年颁行宪法后,教育当局对开办法学院予以鼓励,并明确要求法学院必须设有法律学系(政治学、经济学、法学)。

新中国成立后,中国赓续推进的现代化事业仍以建设为主,统筹部署和发展实业科目,法学规模被压缩了。改革开放后,特别是进入新的历史方位,法学教育迅速发展。新时代不同于过去的一个重大特征,就是提出了全面依法治国的口号。要求把国家各方面工作都纳入法治轨道,充分发挥法治在固根本、稳预期、利长远的作用。法治梦成为强国梦的一个不可或缺的重要的组成部分。在变局和大局的背景下,上交大紧紧抓住和把握住了时代机遇果断推进法学教育发展。从而实现了南洋公学创办初心。

西北政法馆藏南洋公学善本书的来历

天下的事真的就是这么凑巧。

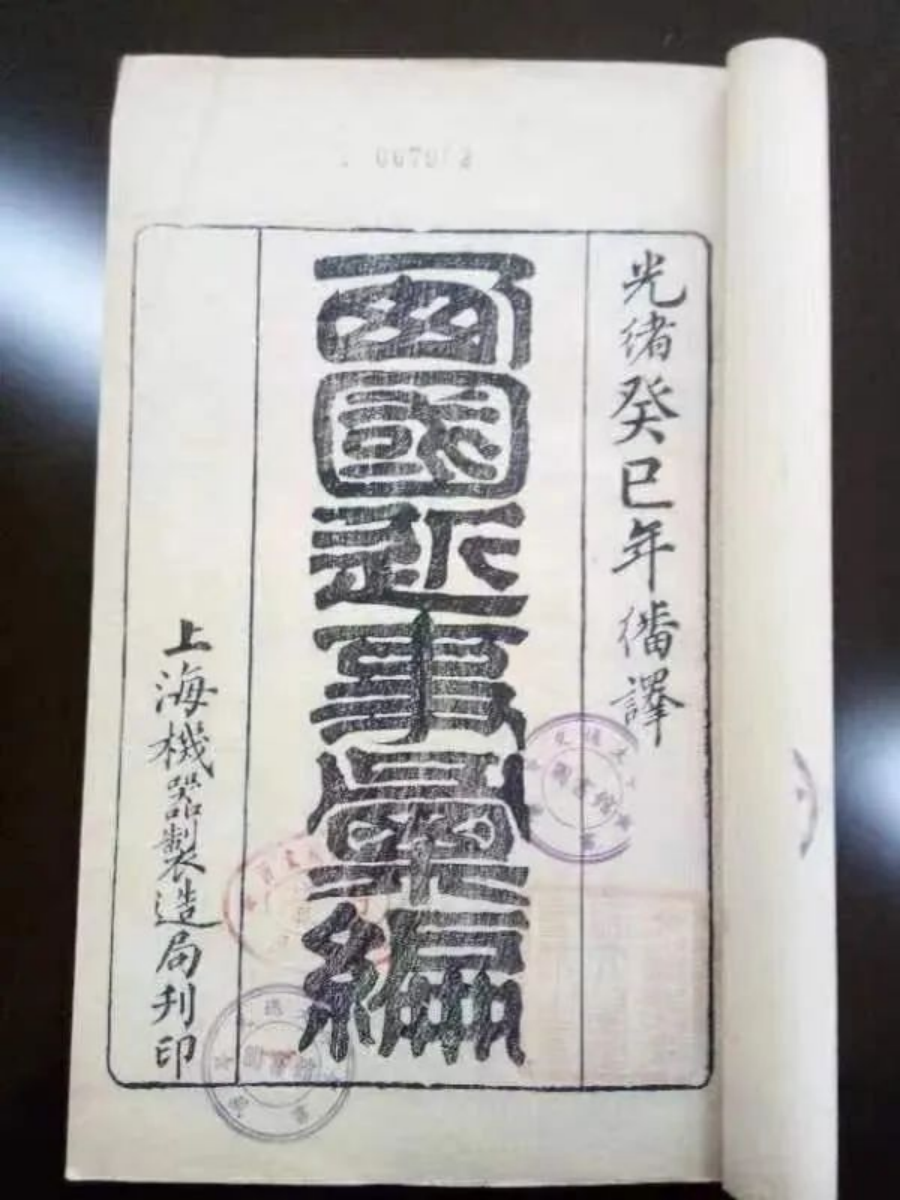

就在接到参加这次论坛的邀请后不久,我就偶然发现了西北政法大学图书馆曾经接受西安交大赠书并因此得以收藏有南洋公学善本书的事情。这也解开了我多年心中的一个疑问:西北政法不少书盖有南洋公学或交通大学藏书章的古籍文献从何而来。南洋公学创办后不久就开设了藏书楼,这就是后来交通大学的图书馆,并大量购入江南制造局的译书。江南制造局是1865年洋务派官员在上海创办的官僚军工企业,1868年设翻译馆,专门翻译西书,主要以自然科学和工程技术类的为主,洋务运动后期也翻译过《各国交涉便法》(今译国际私法)《各国交涉法》(即国际法)《法律医学》等法律书籍。据1907年编《南洋公学藏书处目录》记载,江南制造局印出图书共104种,1655册。

南洋公学先后两次获得制造局(1917年改名兵工厂,隶属于陆军部)的赠书。第一次是1925年由交通总长叶恭绰周旋协调,得赠191种局译书籍。第二次是1932年制造局停办后,又将所存181种735册图书捐赠给交通大学图书馆。这些书一直在上交大善本库精心收藏和保管。1956年交大主体西迁,九成多图书随迁西安,这些书也在其中,成为西交大的特藏。这些书上都盖有“南洋公学藏书处图证”或“交通部南洋大学图书馆之章”。那么这些书又是如何流转到西北政法图书馆的呢?据西交大图书馆考证,1978年西北政法复校,当年12月西交大图书馆为此赠书4万册。南洋公学收藏的政治法律类善本书也随之进入了西北政法图书馆。因此,西北政法图书馆古籍部所藏凡盖有南洋公学或交通大学藏书章的善本书,都应是西交大图书馆所赠。这其中就有一部非常特别的所谓“炸弹书”。

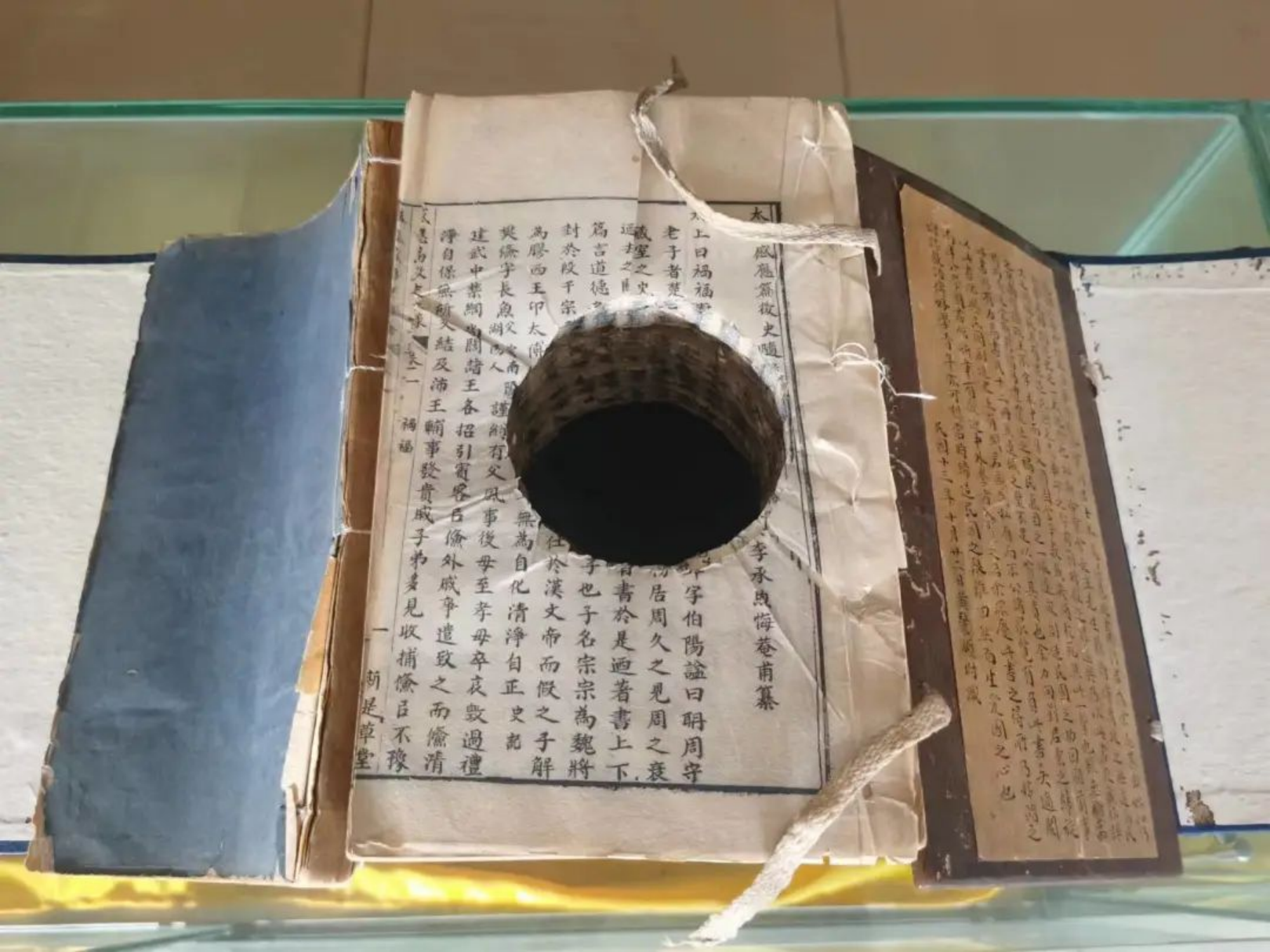

晚清反清斗争中,革命党人自制炸弹暗杀清朝大臣成为风尚。同盟会曾成立执行部,专务此事。这书就是将书中间掏空暗放炸弹的伪装书。该书线装,系《星斋文稿初刻》《星斋文稿二刻》《太上感应篇微史随录》三种一函十二册,外观完好,完全看不出有任何异样,但挪开最上面的一册书后,下面各册书的中间竟有一直径十厘米大小的圆洞,洞深九点五厘米。覆盖于书上的夹板面上贴有一纸说明,详述发现和获得该书经过并捐赠南洋公学的目的。

从说明可知,这书原为民国著名藏书家刘士木所藏。1913年,商务印书馆著名人物黄警顽在上海华侨联合会刘士木那里得见此书。刘士木告诉他,汪精卫“以此书夹藏炸弹”图炸摄政王(1910年四五月间《申报》对此事连续做了跟踪报道)。黄警顽极力索取,“旋以此书既与民国创造史上有关,若藏为私有而不公诸众览,有负此书矣”。恰逢南洋公学图书馆欢迎中外学者入览,黄于是将此书捐献给了南洋公学图书馆,激励好学青年不忘缔造民国之艰难,并油然而生爱国之心。说到这里,我们必须感谢西安交大当年为支持西北政法复校捐赠图书的大义之举。尤其从制造局传承下来的政法社科类善本书,十分珍贵。