8月25日,来自全市法院的40余名干警,齐聚上海市宝山区人民法院(以下简称宝山区人民法院),参加由上海市高级人民法院机关党办、法宣处、团委共同主办,宝山区人民法院承办的“庭前·读书会”活动。本次活动的主题为“新民主主义革命时期司法理念的传承与发展”。

宝山区人民法院是华东政法大学和西北政法大学共同的实践教育基地。为进一步落实院校合作、共育高素质法治人才的责任,活动还邀请了两所高校的暑期实习生代表们参与。

陕甘宁边区政府是中国共产党在新民主主义革命时期创建的新型政府,是中国共产党执政的试验田和示范区,凝聚了老一辈共产党人的集体智慧。其中,陕甘宁边区高等法院的建立和成就,也成为了新中国司法制度奠定的基石。今天,参加读书会的全体同志主要围绕由西北政法大学枫桥经验与社会治理研究院院长汪世荣等撰写的《新中国司法制度的基石——陕甘宁边区高等法院(1937-1949)》(以下简称《新中国司法制度的基石》)一书,开启了上午的阅读挑战赛及下午的荐书交流,共同在那段历史岁月之中,觅司法基石、寻司法初心。

阅读挑战赛

或写或划、或默读或默记,全体参与阅读挑战赛的书友在上午经过两个小时对《新中国司法制度的基石》一书的阅读后,在主持人的引导下,陆续对包含单选题、多选题以及判断题在内的共50道题进行答题测试。

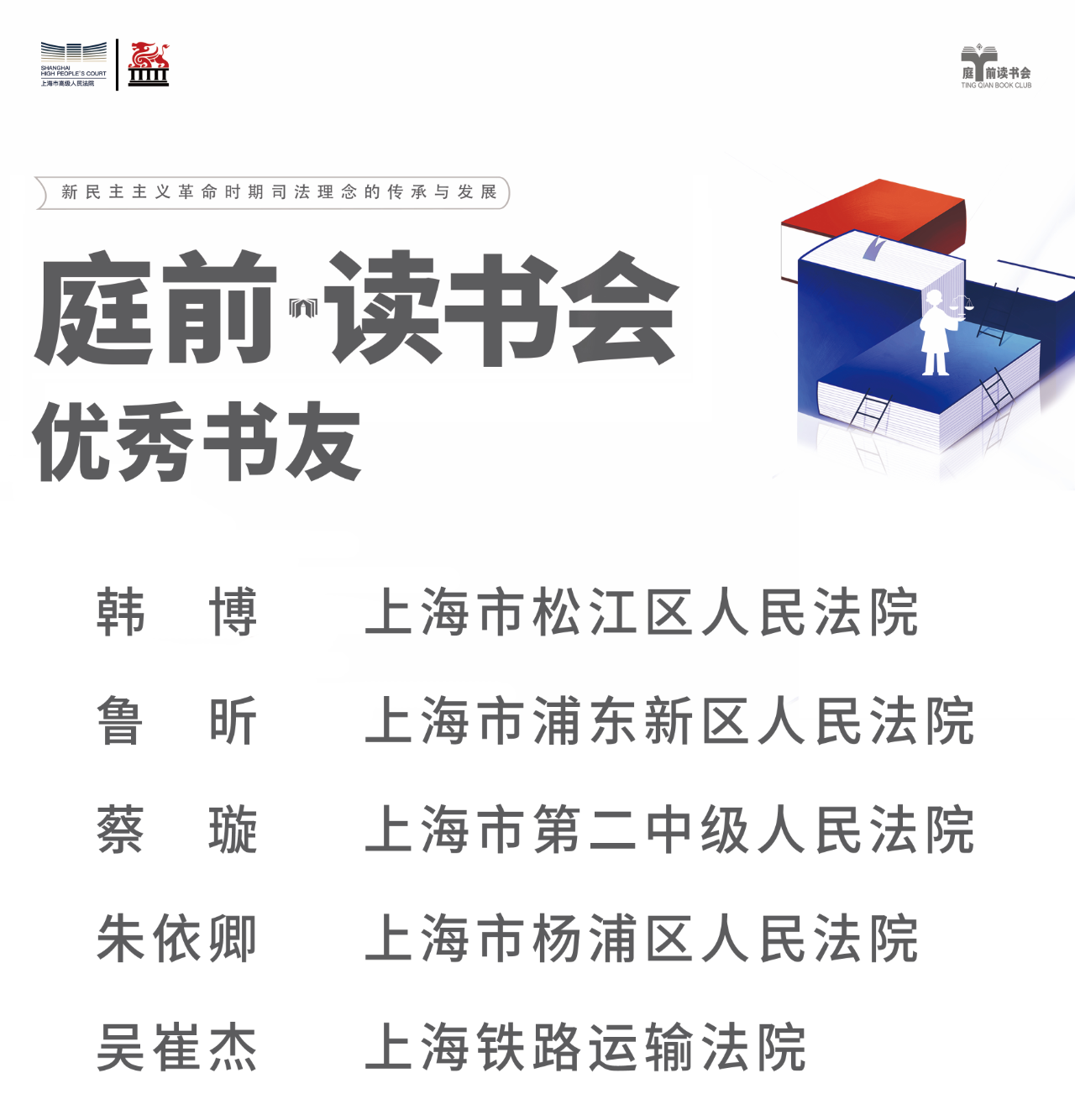

在一场记忆风暴过后,由上海市高级人民法院政治部副主任孙婧、西北政法大学枫桥经验与社会治理研究院院长汪世荣共同为五名在阅读挑战赛中表现优异的书友颁奖,他们分别是松江区人民法院韩博、浦东新区人民法院鲁昕、上海市第二中级人民法院蔡璇、杨浦区人民法院朱依卿以及上海铁路运输法院吴崔杰。

分享交流

午间稍作休息后,料更足的读书会下半场紧锣密鼓地继续进行。由宝山区人民法院荐书团队,带着他们对《新中国司法制度的基石》一书的理解与思考,向全体人员作阅读分享。

“什么样的司法道路适合陕甘宁边区?”

“如何‘摸着石头过河’,为新中国司法制度奠定了基石?”

“要在人民对于司法的赞否中,证明司法工作的对与否。”

来自宝山区人民法院执行局的张玉麟介绍了当时经历艰苦的长征最终到达陕北后的中国共产党人,在贫穷落后的陕甘宁边区,面对苏维埃法律体系以及司法专业化改革两条不同的道路,如何经过摸索和总结,最终开辟、选择了一条符合边区实际的人民司法理念道路。

“当时如何选任司法人员?这些司法人员要做什么?”

“边区司法实践中,采取了哪些审判方式,适用了何种审判程序?”

要谈司法制度,便要从人员说起。来自宝山区人民法院商事审判庭的宋显爱以陕甘宁边区司法人员这一司法制度的重要组成部分为开篇,为大家讲述了在人民司法理念下,陕甘宁边区采取了哪些具体的司法制度。其中,不少司法制度经受住了历史的考验,仍在赓续。

“时空和陕甘宁边区不一样的现在,为何依旧鼓励马锡五式审判方式?”

“陕甘宁边区探索的民间调解制度与中国传统的调解,以及南京国民政府所推行的调解有何区别?”

来自宝山区人民法院审判监督庭的胡明冬以马锡五审理的代表性案例——华池县封捧儿与张柏儿婚姻案为引子,重点讲述了马锡五审判方式以及陕甘宁边区的民间调解制度,并借古引今,指出我们现在所提倡的“能动司法”等理念以及其他一些具体的审判制度和措施,都可以在那段历史岁月中找到熟悉的投影,是一脉相承的,是持续践行着司法人员在情感上、政治立场上必须和人民同心同德的理念,拂拭“一心一意老老实实把屁股在老百姓这一方面坐得端端的”这一司法初心。

在三位娓娓道来的主旨分享下,其他书友也有所触动,纷纷有话要说:

书友分享

崔鑫恺

上海海事法院

审判监督庭

围绕读书会的主题,我向大家推荐《早期人民司法中的乡村社会裁断:以太行地区为中心》一书。该书选取了1940年-1949年太行地区发生的70多个案例,展现新民主主义时期共产党政权解决纠纷的过程,较为清晰地解构了新民主主义时期人民司法的实践运用。同时,该书还以人民司法所面对的纠纷为主线,观察人民司法纠纷解决方式的合理性,值得我们阅读和借鉴。

蔡 璇

上海市第二中级人民法院

商事审判庭

边区司法制度中刑事政策的变化,折射出不同历史时期的社会背景对法律制度走向的影响,也反映出中国司法制度从稚嫩走向成熟的完整过程。这带给我的深切体会是,要在法律法规产生、历次修订的过程中体会其背后的立法取向和内在价值,才能最大程度上避免办案过程中机械适用法律条文,实现法律效果和社会效果的统一。

韩 博

上海市松江区人民法院

执行局

经过今天对主推书目的阅读,我对书中提到的“就地审判”印象尤为深刻。作为马锡五审判方式的核心特点,“就地审判”既最大限度地减少了审判工作对群众生产生活的影响,也便于实地调查,进行普法宣传。前一阵我看到上海法院在审理具有共性的邻里纠纷案件时,选择到社区里开庭,引得不少群众去旁听,最后取得了较好的普法宣传效果,这值得我们借鉴和弘扬。

周子宣

上海市静安区人民法院

商事审判庭

我今天推荐的书籍是《从司法为民到大众司法:陕甘宁边区大众化司法制度研究(1937-1949)》。全书清晰地勾勒了从晚清到陕甘宁边区政府建设时期,司法建设在专业化和大众化之间摇摆,并最终选择大众化的图景,这给中国式现代化建设带来了全新的司法理念,即紧密联系群众的司法理念。这是新时代背景下,人民法院努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的重要精神指引。

来自华东政法大学和西北政法大学的实习生们也有作为法学生视角的感悟:

董晓杰

西北政法大学

陕甘宁边区根据地作为完整历经新民主主义革命全过程的根据地,其司法经验反映了中国革命发展过程中的经验与成就,对于新时代坚持和传承人民司法的红色基因具有重大的启迪意义。立法与社会实际之间存在实然的差别,为弥合应然与实然之间的差别,有赖于法官们透彻的说理,在专业理性的基础上融入常情、常识、常理,实现情、理、法的有机统一。在经历了实习以及这次的读书会之后,我深刻地感受到作为一名学生,未来要学习的还有很多。

专家点评

汪世荣

《新中国司法制度的基石》作者,西北政法大学中华法系与法治文明研究院院长、枫桥经验与社会治理研究院院长

作为《新中国司法制度的基石:陕甘宁边区高等法院(1937-1949)》一书的第一作者,感谢上海市高级人民法院在宝山区人民法院组织此次读书会,能和司法实务界的同仁们共同讨论,我感到非常荣幸。在此向大家分享以下几点心得:一是读书需要有更宽阔的视野,只有准确把握陕甘宁边区的历史背景,才能更好地理解边区的各项法律制度及其探索和实践的意义;二是陕甘宁边区的司法制度是新民主主义司法道路探索的有机组成部分,至今仍影响深远;三是在该书漫长的写作过程中,我们翻阅、参考、整理了大量的司法档案,所以在进行法学研究时,应注重对司法档案的科学应用,如定性、定量分析法;四是在法治建设的过程中,既要做好制度建设,也应重视法治文化建设,做好法律知识普及等法治宣传教育工作,促进全民学法、知法、守法、用法。

目前,上海各法院法官、法学院校青年学生正在积极参与学习、领悟新民主主义革命时期司法制度及理念的相关活动,希望各位青年法律人才能够牢牢树立人民司法的理念,牢记司法为民的初心,为新时代中国司法事业奉献自己的青春力量。同时,也希望大家以首期“庭前·读书会”的顺利举办为契机,在今后多读书、读好书、读原著、悟原理,互相学习、共同交流、共同进步。

来源:“上海高院”公众号